Со-Бытия

Просмотреть все со-бытия

Чувства невозможно облечь словами

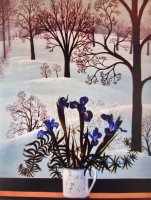

Атмосфера Мансарды 70-х годов была окутана трогательными отношениями между Акселем и постоянными, верными посетителями того времени — Феликсоном и Валерием Хайченко. Удачное соединение людей, одержимых стремлением взлететь, как можно выше, над обыденностью жизни. Ставя перед собой задачи (порой невыполнимые), они верно шли к их осуществлению невзирая ни на что.

Все мы относились друг к другу с невероятной нежностью, не поучая, не разрушая поддерживали индивидуальный полёт каждого над прозой бытия. Это остаётся с тобой, как свет, как доказательство, что это возможно.

Если кто-то и делился с кем-то своими жизненными проблемами, то это всегда оставалось только между ними двумя.

Было много и других людей — приходили, исчезали, появлялись вновь… Но им всегда нужна была помощь в том или ином виде...

28 марта, 19.00. Кикины палаты. Ставропольская ул., 9

При поддержке Фонда президентских грантов

Жизнь русской усадьбы близка нам благодаря шедеврам русской литературы и живописи. Но что за музыка звучала в усадьбах XVIII века?

Ответ на этот вопрос в нашей программе, собранной из произведений, ноты которых хранились в усадебных библиотеках. Большая часть программы прозвучит впервые за 200 лет, а композиторы (Иван Юнкин, Игнат Дубровский, Николай Леонтьев) неизвестны даже специалистам по русской музыке.

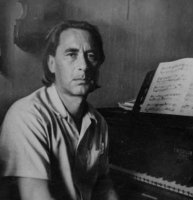

AXL (Борис Аксельрод, Аксель) — художник и философ, один из основоположников EARLYMUSIC в России. Его мансарда в начале 70-80-х была одной из главных культурных достопримечательностей Санкт-Петербурга.

Сегодня информационные технологии позволяют построить любое пространство и сделать его содержимое видимым всем. Мы попробуем построить такую «виртуальную Мансарду», показать произведения искусства, которые создавались и продолжают создаваться там, познакомить вас с её обитателями. Эта публикация - первая в серии об Акселе и его Мансарде.

(Документы, фотографии и примечания предоставлены Леной Розин).

3 февраля, 19.00. Феодоровский собор. Нижний храм. Ул. Миргородская, д. 1-В, литера А

Первый концерт цикла «Возвращение имен».

При поддержке Фонда президентских грантов

«Солисты Екатерины Великой» представляют совершенно новый взгляд на фигуру императора Павла I. Исполняя музыку, которая сопровождала Павла I на протяжении всей его жизни, мы пытаемся создать звуковой портрет этой неординарной и спорной личности.

В детстве Павел учился игре на клавесине, однако музыкантом не стал. Тем не менее, музыка постоянно звучала вокруг, в том числе и в кругу императорской семьи. Отец Павла, император Петр III, был очень хорошим скрипачом, супруга — Мария Федоровна — прекрасно играла на клавире. Сын — Александр — тоже был скрипачом, его супруга играла на арфе, сестры пели и играли на фортепиано. При дворе постоянно находились лучшие европейские музыканты — Паизиелло, Сарти, Тиц, Козловский.

Концерт будет сопровождаться историческим комментарием Данилы Ведерникова.

Жан-Батист Люлли. Сарабанда (Premier Air des Espagnols, Le Bourgeois Gentilhomme)

София Оки, танец

Александра Гурочкина, лютня

Хореография Луи-Гийома Пекура (1653-1729)

- Танцмейстер — Константин Чувашев

- Танцевальный костюм — Лилия Киселенко

- Стиль — Андрей Пулин

- Видео и звук — Артем Кияев

Благодарим Ореста Ибрагимова

При поддержке Культурного центра Елены Образцовой

Грифон обычно описывается и представляется как составное животное, слепленное из орла и льва. Это удобно, но несправедливо; грифон воплощает не синтез, а исходную нераздельность, умозрительную полноту сил и возможностей. Он не соединяет небо и землю, но представляет их в исходном единстве. То, что грифон не составлен из чужих «природ», а имеет собственную, выдается его остроконечными ушами, не заимствованными ни у одного из предполагаемых доноров. Чуткие уши напоминают о том, что грифонам издревле — с античных времён — приписывается роль стражей; считалось, что эти «не знающие лая псы Зевса» хранят несметные сокровища Гипербореи или Индии. Рассказывали, что Александр Македонский ухитрился летать на грифонах, тем самым выведя свои завоевания из банальной горизонтали в недоступную другим высоту.

Когда грифоны древнегреческих преданий не летали, они прохаживались на четырёх львиных ногах. Но века эволюции не прошли бесследно. Геральдическому грифону слишком часто приходилось, встав на дыбы, замереть в поле щита, и от этого прямохождения пары его лап оказались разными: спереди — как у орла, сзади — звериные. Пока русская геральдика была молода, об этом часто забывали, и грифон получал четыре одинаковых лапы. Казалось бы, геральдическое просвещение должно было исправить этот курьёз, но нет: в XIX веке сказалась мода на античное наследие, и грифон с четырьмя львиными лапами оказался закреплён как особенность российской геральдики.

Что касается львов, то они — самые распространённые геральдические животные, повсеместно принимаемые в гербы благодаря способности символизировать все достоинства и добродетели разом. Львиные головы представлены в гербе оторванными — это должно бы наводить на мысль о смерти, но головы, без сомнения, живы: их глаза горят, напряжённая мимика свидетельствует о чувствах и силах. И действительно — в геральдике очень трудно, почти невозможно умереть; кровожадные «отрывы» и «отсечения» на поверку оказываются не более чем композиционными приёмами, позволяющими изобразить фигуру не целиком. Это неудивительно; геральдическая традиция изначально вдохновлялась представлением о том, что смерти — как абсолютного конца — нет и быть не может.

И стремительный грифон, размахивающий оружием; и расположенные равномерно, как цифры на циферблате (или «расчисленные светила»), головы львов; и маленький орёл, присевший на щит как бы в опрометчивом поиске безопасного места — все эти элементы, казалось бы, обязаны перекликаться смыслами и образовывать многозначительную аллегорию. Но там, где хотелось бы прочесть чёткое послание, кроется нечто иное: немного случая и авторской фантазии, немного загадочной старины.

Здесь уместно сказать, что родовой герб Романовых — довольно позднее изобретение. Царственное потомство Михаила Феодоровича долго не испытывало какой-либо нужды в специальном фамильном знаке или гербе, довольствуясь двуглавым орлом со всадником на груди. Даже при Петре III, когда императорское наследство перешло в Готторпский дом и герб Шлезвиг-Гольштейна соединился с орлом, это были скорее два монарших герба, а не монарший и родовой. Но время шло, немецкие герцогства были утеряны российскими императорами; за голштинскими символами осталось лишь значение семейного наследства. При этом новая (де факто) династия считалась прямым продолжением старой, романовской, однако никакого герба, обозначающего именно род Романовых, в её обиходе не было; это всё чаще выглядело несообразностью.

Идея создания герба династии — как непременного элемента наведения порядка в российских гербах — принадлежала Николаю I, однако впервые новый символ официально употреблялся на его похоронах. Честь реформы российской геральдики, загаданной Николаем I, закономерно досталась Александру II: сделанные им шаги в сторону свобод и разделения ответственности как нельзя более соответствуют идее гербов. Порождённые — в значительной мере — феодальными вольностями, гербы идеально подходят для обозначения вольностей нового времени.

Специалистом, подготовившим александровскую реформу в геральдике, был Борис Васильевич — он же Бернгард — Кёне, будущий барон фон Кёне, один из замечательных геральдистов своего времени. В качестве прототипа нового герба Кёне после некоторых колебаний избрал прапор (небольшое личное знамя), использовавшийся в своё время кузеном царя Михаила, боярином Никитой Романовым. Сам прапор не сохранился, однако Кёне воспользовался его описанием, довольно радикально переосмыслив и переделав элементы для соответствия правилам геральдики. Именно тогда появился и огненно-красный грифон со щитом (на прапоре грифон был жёлтым и щита не имел), и импозантная кайма с чередующимися золотыми и серебряными львиными головами (у прапора не было черной каймы, но были чёрные хвосты — они же откосы, косицы – и на них были изображены «главы львовы», причём каждая из них была отчасти золотой, отчасти серебряной). Ничего бедственного в этих различиях нет. В конце концов, при жизни боярина Никиты Россия ещё не приняла гербовые обычаи; прапор не нёс герба, был украшен произвольным декором и служил для творческих упражнений XIX века лишь предлогом. Напротив, если бы Кёне попытался точно скопировать прапор, перенеся в герб все особенности негеральдического изображения — вот это было бы совершенно нелепо.

Окончательное узаконение романовского фамильного герба состоялось 8 декабря 1856 года, вместе с новыми версиями гербов империи и её титульных провинций — традиционных царств и княжеств. Никакой короны для этого герба предусмотрено не было, но, по общим правилам российской геральдики, владетельный статус рода позволял увенчать герб княжеской шапкой. Невзирая и на революции, и династические ограничения, родовой грифон остался родовым достоянием всех здравствующих ныне членов семейства Романовых. Для одного из них, князя Михаила Павловича Романова-Ильинского, в 2005 году мной была выполнена публикуемая версия герба.

Онлайн-концерт «Клавикорд, спинет, клавесин. В гостях у Ирины Шнееровой» в рамках проекта «Earlymusic. Возвращение имён» при поддержке Фонда президентских грантов.