- Фестиваль 2022

- Фестиваль 2021

- Фестиваль 2020

- Фестиваль 2019

- Фестиваль 2018

- Фестиваль 2017

- Фестиваль 2016

- Фестиваль 2015

- Фестиваль 2014

- Фестиваль 2013

- Фестиваль 2012

- Фестиваль 2011

- Фестиваль 2010

- Фестиваль 2009

Григорий Каганов

В тени Ливенса

День в Гатчине

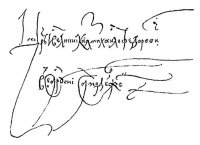

Подпись царя Михаила Федоровича Романова

Ян Ливенс. Портрет Константейна Гюйгенса. 1628-1629. Доска, масло. Амстердам, Рейксмюсеум.

Ян Ливенс. Молодой человек в желтом. 1631-1632. Холст, масло. Эдинбург, Национальная галерея Шотландии

Ян Ливенс, Воскрешение Лазаря. 1630-1631. Гравюра офортом и резцом

Ян Ливенс. Портрет Адриана Трипа. 1644. Холст, масло. Амстердам, Рембрандтхейс

Мраморная столовая гатчинского дворца. Году Голландии в России посвящается. Голландский институт в Санкт-Петербурге представляет.

Можно ли представить себе барочную эпоху без Рембрандта? Вопрос звучит просто нелепо. Но поскольку эта эпоха продолжает интенсивную виртуальную жизнь, то в ней происходят свои события и возникают свои вопросы. Например, такой: можно ли представить ее без Яна Ливенса? Сейчас есть уверенный отрицательный ответ. Правда, вполне уверенным он стал только в этом веке, несколько лет назад. До тех пор Ян Ливенс, даже если о нем шла речь как о самостоятельном мастере, был едва различим «в тени Рембрандта».

Между тем речь шла о художнике, в честь произведений которого лучшие поэты Золотого века Голландии слагали и издавали поэмы, а самые видные семьи страны и правительства главных городов наперебой старались украсить его живописью свои комнаты или залы. На некоторые его работы, по сей день висящие на своих местах, современники и потомки реагировали так сильно, что очевидцы записывали эту реакцию: «Марс был представлен столь натурально, что у армейских офицеров при взгляде на него начинали пылать щеки и разгорались глаза, тогда как бюргеры и крестьяне стояли перед ним, трясясь как в ознобе» — это голландский историк Якоб Вейерман в своих «Жизнеописаниях нидерландских художников и художниц» (Гаага, 1729) излагает впечатление, производимое на зрителей «Аллегорией войны», огромным, 6 м высотой, панно, которое Ливенс написал в 1664 г. по заказу Генеральных штатов (парламента республики). Обратим внимание, что впечатление — даже с поправкой на барочную риторику изложения — сохраняло свою актуальность спустя 65 лет. Сейчас ясно, что если бы Рембрандт не подвергся в юности сильнейшему влиянию Ливенса, то у нас, пожалуй, не было бы того Рембрандта, без которого мы не в силах представить барочную эпоху. На наше счастье, с 18-19 до 24-25 лет, то есть в решающий период своего художественного формирования Рембрандт находился в благодатной для него «тени Ливенса».

В октябре 1628 г. двое братьев, джентльмены из самого избранного столичного общества Гааги, отправились по разным делам в города Соединенных Провинций Северных Нидерландов. Оба были видными персонами: старший вскоре унаследовал отцовскую должность секретаря Государственного Совета, а младший, пожалуй, один из самых занятых людей в стране, уже несколько лет состоял личным секретарем штатгальтера Республики Его Высочества Фредерика Хендрика принца Оранского графа Нассау. Поэтому ехали они не по скверным дорогам, а водой, по каналам, как и всякий человек, дороживший временем. Комфортабельные пассажирские барки ходили точнее нынешних поездов, дорога была хоть и медленной, но верной. Барку тянули лошади, на тихой воде каналов ее не качало, можно было читать, есть, музицировать, работать с бумагами. А главное, можно было спланировать весь маршрут по часам, если не по минутам. При всей своей занятости, братья Гюйгенсы (в этом русском варианте они просто не узнали бы свою фамилию) делают остановку в Лейдене, чтобы побывать у двух тамошних юношей-живописцев, Яна Ливенса и Рембранта ван Рейна, молва о которых дошла до столицы. Яну был 21 год, Рембранту 22. О них говорили почти как о чуде света. А поскольку братья почитали своим долгом знать все выдающееся, что есть в их отечестве, то не пожалели времени заехать в Лейден. Младший из них, Константейн, хорошо разбиравшийся в изящных искусствах, на наше счастье, записал свои впечатления о визите к удивительным, странным друзьям, имевшим общую мастерскую. Собственно странными были несколько обстоятельств. Первое: художественная независимость. Оба они учились в разное время у хорошо известного амстердамского художника Питера Ластмана, католика (запомним эту деталь), мастера многофигурных и многоцветных композиций, продолжавших итальянскую линию католического барокко — ведь сам Ластман в молодости провел три года в Италии. Ян, с детства поражавший всех своим дарованием, обучался у него два года, с 10 до 12 лет, а потом стал работать как вполне самостоятельный живописец. К 15 годам (уже став круглым сиротой) он стоял наравне с профессионалами. Примерно год спустя16-летний Рембрант поехал к Ластману, но проучился у него не более полугода, после чего вернулся в родной Лейден и еще около года брал уроки у местных мастеров. Хотя поначалу каждый из них старательно следовал приемам их общего учителя, но к середине 1620-х, когда молодые люди сняли общую мастерскую, они далеко ушли от Ластмана и работали в совершенно другой манере. Она восходила к художественной революции, произведенной в начале 1600-х в Риме ломбардцем Микеланджело Меризи да Караваджо. В Голландию новшества караваджизма завезли в 1620 г. три мастера из Утрехта, и подросток Ян Ливенс уже в начале 1620-х одним из первых отозвался на это невиданное искусство. Точно так же реагировал на него и Рембрант. Надо полагать, что молодые люди сошлись именно на этой почве. Но поражал в их творчестве не только вкус к новой живописи (тогда многие были ею увлечены), но дух бесстрашных экспериментов над нею. Он был вызывающим, не только в их живописи, но и в офортах, которые к концу 1620-х уже ходили на голландском художественном рынке и обращали на себя внимание, хотя на этом рынке нелегко было кого-нибудь удивить. Второе: виртуозность мастерства. В лучших, проникнутых пылом этого экспериментирования работах Яна и Рембранта она просто ошеломляла всякого, кто был достаточно знаком с тогдашними художествами. Такого уровня свободы и изысканности живописного и графического поведения можно было ожидать разве что от знаменитого многоопытного мастера, но никак не от таких юнцов. Впрочем, в этом отношении Ян заметно превосходил Рембранта, и не только в силу «острого и глубинного схватывания сути любых вещей», но и потому, что дольше и прилежнее учился. Отсюда у него был более точный рисунок и больший опыт в технических приемах, чем у его приятеля. Но Рембрант даром времени не терял и очень многое перенял у Яна. В свою очередь, Ян тоже немало перенял у него, особенно по части компактной и драматичной композиции. В этом Рембрант, пожалуй, навсегда остался выше Яна. Третье: потрясающее самомнение. Столичные гости, при всем своем восхищении, наверное, высказывали какие-нибудь замечания и пожелания (можно не сомневаться, что в самой деликатной форме) и были, видимо, поражены упорством, с каким юные друзья отвергали их. Больше всего должен был удивить братьев Гюйгенсов отказ молодых людей провести хотя бы несколько месяцев в Италии и кое-чему там поучиться. Это явственно звучит в воспоминаниях Константейна: «Как бы я хотел, чтобы они познакомились с Рафаэлем и Микеланджело и порадовали глаз творениями таких гигантов духа! Как быстро они превзошли бы их, тем самым давая итальянцам повод ездить в Голландию». Можно предположить, что странное убеждение лейденских юношей в полной бесполезности посещения Италии было вызвано не только возрастной заносчивостью, но и обилием отличной итальянской живописи в голландских собраниях. Надо сказать, что исключительно высокий градус самоуверенности остался у обоих на всю жизнь, хотя и в разной мере. Ливенс все-таки был способен признавать правоту заказчиков и учитывать их пожелания в своих работах. Рембрант (когда уже назвался Рембрандтом) не шел на уступки ни в чем, даже если дело кончалось судом или скандалом с потерей заказа, иногда очень крупного.

Отдадим должное Константейну: несмотря на надменную самоуверенность Яна и Рембранта, он много лет не оставлял Ливенса своим благоволением и покровительством. Ведь именно через него Ян приобрел массу полезных знакомств и очень выгодных заказов как в Соединенных Провинциях, так и при иностранных дворах. И хотя Ян, в сравнении с другими живописцами, работал очень быстро, но иногда выполнение таких заказов требовало столько сил и времени, что он вынужден был на время откладывать более увлекательные предложения. Вот пример: весной 1629 г. английский посол в Гааге сэр Роберт Керр, плененный искусством Ливенса, предложил взять его с собой в Англию, чтобы представить королю Карлу I Стюарту, страстному поклоннику континентальных искусств; Ливенсу пришлось отказаться, потому что он был по горло занят выполнением заказов, устроенных ему Гюйгенсом. В Англию он все же поехал, но почти два года спустя. С октября 1628 г. до этого отъезда (февраль 1632 г.) произошло несколько художественных событий, создавших Яну Ливенсу отличную репутацию при гаагском и лондонском дворах. В 1628 г., сразу после октябрьского визита высоких гостей, Ян, как он сам писал, буквально заболел портретом Константейна, так он был потрясен этой встречей. Лицо гостя стояло перед ним день и ночь, он мог бы написать его по памяти, но не решался. Он ездил в Гаагу умолять Гюйгенса выделить хоть сколько-нибудь времени для позирования, но в столице секретарь штатгальтера не имел такой возможности. В конце концов, он выкроил время зимой 1628-29 г, снова приехал в Лейден, и портрет был очень быстро закончен, так как костюм, фон и кисти рук Ян уже написал. Лицо прорисовано и прописано великолепно, видна рука выдающегося мастера. Но мне кажется, главным для Ливенса оказалось нечто нездешнее, уловленное им в этом благородном лице, в этих всегда приподнятых бровях, словно гость видит то, чего мы видеть не можем. Сам Константейн считал эту доску особым украшением своей живописной коллекции. И в самом деле, Ян написал, наверное, лучший из портретов знаменитого дипломата, поэта, музыканта, ученого, которого портретировали много раз. Правда, кого-то из современников смущал его ушедший в никуда взгляд. Но Гюйгенс (в его записи мне чудится едва заметная улыбка) объяснял, что в голове у него тогда толпилось одновременно столько дел, что он, позируя, поневоле отсутствовал. Нам сегодня может резать глаз нарочитая диспропорция лица и рук — то ли оно мало, то ли они велики. Но вкус барочной эпохи требовал изображать в портретах кисти рук больше натуральной величины, а стопы ног меньше, одинаково у мужчин и женщин. Здесь-то Ливенс просто написал свои руки, вовсе не аристократически изящные (какие были у Константейна), а грубые и тяжелые, как у лесоруба. К тому же вельможа у него портретирован без перчаток, то есть в обстановке сугубо дружеской, почти домашней — это обращает на себя внимание, если учесть огромную статусную дистанцию между живописцем и моделью.

Года через два Ян пишет совершенно необычное полотно на популярную тему «Восрешение Лазаря», а потом повторяет его в гравюре, сделанной по тому же самому, но зеркально перевернутому рисунку. Вместо погребальной пещерки он показывает неопределенно огромное, уходящее далеко вверх, вглубь и вниз пространство. Христос отрешенно молится. Одна из присутствующих (если Марфа, то почему у нее на холсте черное негритянское лицо и тяжелые золотые одежды?) вытягивает из гроба погребальные пелены. К сожалению, живопись очень плохо репродуцируется, она нарочито темная, ярко светятся только белые пелены и лицо потрясенной Марии. Замечательно, что всматривается она не в воскресающего брата и даже не в чудотворящего Христа, а в сам нездешний свет, для нас невидимый. Гравюра, в противоположность холсту, полна света. Темны только глубокие провалы пространств по краям листа. Сияние исходит здесь от Сына Божия и единым нимбом охватывает главных действующих лиц. Самое важное для Ливенса, что никто из них не участвует непосредственно в «возстании из мертвых». Даже та (или тот?), кто вытягивает пелены, остается на таком расстоянии от гроба, что никак не может помочь оживающему Лазарю подняться. Видны только руки воскресающего, поднятые из гроба к Христу и небесам. Для всех, кто видел тогда этот холст или этот лист, было ясно, что здесь громко утверждается чисто протестантское понимание не только евангельских событий, но и всей христианской традиции: спасение совершается «одною только верою» (sola fide), и тут католическая иерархия с ее яркой пышностью не нужна. Именно поэтому Ливенс в своем холсте свел к минимуму любой цвет. Доминируют черный, белый и серый. Вообще замечено, что монохромные пристрастия начались у него уже в конце 1620-х. В сюжете «Воскрешение Лазаря» это выглядело как демонстративный разрыв с уроками его учителя Питера Ластмана, поскольку в 1622 г. тот написал хорошо известное полотно на эту же тему, о котором Ливенс наверняка знал. Оно было не очень большим, но включало 15 персонажей в разноцветных одеждах. Самую крупную и яркую фигуру — не обязательно главную по сюжету, но художественно главную, державшую всю композицию — Ластман обычно помещал у правого края формата. Здесь это место занимает некто величавый, с барочно преувеличенной жестикуляцией и хоть с бородой, но в таком красно-белом одеянии и красной камилавке, что похож куда больше на католического монсиньора, чем на иудея из деревенской Вифании. Трактовка же самого Спасителя — на втором плане, в приглушенном цвете, без патетики — выделяет Его среди других фигур гораздо меньше, чем «монсиньора». А первый план занимает группа учеников-апостолов, вынимающих Лазаря из гроба. Все это вместе прозрачно указывало на католическую позицию во всех вопросах веры: спасение возможно только с помощью и молитвами церкви, во главу которой Сын Божий поставил Св. Ап. Петра, чьими преемниками являются папы.

Почти одновременно с «Воскрешением Лазаря», полным протестантского благочестия, Ян Ливенс делает не менее громкое живописное заявление на совершенно другую тему: он объявляет, что выходит на мировую художественную сцену если не прямо в амплуа победителя, то полностью готовый завоевать это звание. Он пишет, на мой взгляд, лучший из своих холстов, которому позже в галерейных описях присвоили скучное название «Молодой человек в желтом». Это актер в героической роли, в роскошном, золотого (а вовсе не желтого) цвета сценическом одеянии с необъятными рукавами, с широкой золоченой перевязью (на такой носил шпагу Портос в эти же годы), в полудоспехе на груди и с жезлом главнокомандующего в правой руке. В ней легко узнается рука самого Яна, лишенная всяких признаков изящества, но держащая жезл властно и уверенно. В полутьме барочного театра свет падает на героя снизу, именно так, как масляные плошки рампы освещали действующих лиц. Полная волнения игра вспышек и полутеней на актерском костюме — тоже важная часть сценической реальности барокко. И Ливенс ее передал не просто с редкостным мастерством, но и с хорошо ощутимым творческим наслаждением. Самое удивительное здесь — это вынесенный вперед массив левого рукава, почти не освещенного, хотя он занимает значительную часть холста. Сам по себе такой прием — локоть навстречу зрителю — стал частью многих мужских портретов, и придать ему иллюзорную объемность было делом чести каждого хорошего живописца. Но хоженые пути Яну неинтересны. Здесь вместо нормального локтя показана странная пузырящаяся масса, из глубины которой пытается проступить наружу какой-то скрытый свет. Его смутные отблески трепещут на неровных поверхностях, как тлеющий в золе жар пробегает по почти потухшим углям. Вся эта масса живет и мерцает, почти дышит, потому что представляет собой сложнейший цветовой сгусток взаимно дополнительных тонов, лиловатых и темно-золотистых. Напряженное лицо персонажа отстоит от огней рампы дальше всего, и свет пробегает по нему вскользь, играя красными оттенками. Оно словно горит. А резко скошенные глаза в сочетании с прорезающими лицо темными тенями задают такую драматичность, которая может означать только одно: в этот момент решается судьба юного героя. Так оно и было. Холст писался перед отъездом в Англию, и художник понимал, на что идет. Это не автопортрет Яна, хотя отдельные его черты можно опознать. Это скорее аллегория вызова судьбе. Его шедевр имел вполне определенное назначение. Здесь Ян, подводя черту под лейденской частью своей биографии, написал chef d’oeuvre в точном, то есть средневековом смысле этого цехового термина: экзаменационное изделие подмастерья, представленное на звание мастера. Он дал себе это, прямо скажем, труднейшее задание и с блеском выполнил его. Было ясно, что он — один из лучших современных мастеров. Поэтому холст мог где угодно засвидетельствовать и уровень его профессиональной квалификации, и свободное владение тем общепринятым художественным стилем, который мы сейчас называем барокко. Тогда никто о таковом не слыхал, и если этот стиль как-то опознавался, то лишь по конкретным признакам. Два из них задают весь строй «Молодого человека». Это, во-первых, восходящая диагональная ось всей композиции — слева снизу направо вверх, и во-вторых, максимальный контраст освещенных и затененных частей, введенный на рубеже XVI-XVII вв. гениальным скандалистом Караваджо. Можно не сомневаться, что этот блестящий «сертификат» видел и должным образом оценил 32-летний фламандец Антонис ван Дейк, зимой 1631-32 гг. побывавший в Амстердаме и Гааге. Гюйгенс познакомил художников. Оба они почти в одном возрасте стали самостоятельными мастерами (ван Дейк в 16 лет открыл собственную мастерскую), оба работали с невероятной быстротой, оба рано стали звездами. И оба искали хорошее место. Но фламандец, кажется, не имел такого непоколебимого самомнения, как его голландский собрат. Во всяком случае, ван Дейк, уже числясь едва ли не лучшим после Рубенса, счел полезным поехать в Италию — там он провел 6 лет, чтобы поучиться, а заодно и заработать. Попутно у него появилась идея запечатлеть самых выдающихся современников, среди коих были короли, полководцы, ученые, но больше половины составляли художники. Итогом стала серия из 100 портретов, гравированных по его рисункам. С 1632 г. среди них появился и портрет Яна Ливенса. Жаль, что рисованый оригинал ван Дейка до нас не дошел и что на медную доску его переносил не он сам — его офорты были просто чудом. Но и коммерческая гравюра, правда, хорошего мастера, вполне красноречива. Ливенс здесь выглядит почти как alter ego ван Дейка. Уж не поэтому ли для своего автопортрета (илл. 5), написанного год спустя (когда фламандец Antoon, или Anthonis уже был посвящен английским королем в рыцари и назывался Sir Anthony) ван Дейк выбрал практически такое же положение головы, что и для Ливенса? При совсем другом развороте торса, не только ракурс, но и черты лица очень близко повторяют облик Яна. Различия оставались чисто куафёрские: у сэра Энтони, первого живописца Его и Ее Величеств, густые усы уложены по барочной моде концами вверх и вместе с клинышком бородки точно повторяют королевские (этикет требовал), а у Яна скромные партикулярные усики растут вниз, как Бог положил. Но уверенность в себе, обозначенная вскинутой головой и жестом Яновой руки, но благородные черты лица, но направление взгляда точно такие же. Более того, ван Дейк, рисуя Яна для будущей гравюры, смягчил характерную линию Ливенсова носа — как будто для того, чтобы через год они оказались как можно больше похожи друг на друга. На автопортрете сэр Энтони указует на себя перстом той же левой руки, что и Ливенс, позировавший ему для гравюры. Но этим перстом сэр Энтони еще и поддерживает золотую цепь, которую получил при рыцарском посвящении и которая здесь приобретает второе значение: в барочном обиходе такая цепь была непременным атрибутом аллегории живописи. Традиционно эта аллегория всегда имела женский облик, но здесь дело могло выглядеть так, словно она на время уступила драгоценное украшение своему любимцу ван Дейку. Возникает довольно сложное смысловое поле: правой рукой ее любимец указывает на огромный подсолнух, что означало искреннюю преданность королю вместе с пожеланием ему долголетия, а жестом левой руки он же благодарит за рыцарское звание, но одновременно дает понять, что всего достиг благодаря своему искусству.

В феврале 1632 г. Ян Ливенс смог отправиться в Лондон. Вообще у него были хорошие шансы продвинуться при дворе. Но пока он выполнял голландские заказы, туда уже был приглашен ван Дейк, после громких успехов в Италии бывший у всех на устах. После того, как король осыпал его вышеупомянутыми милостями, место №1 оказалось для Яна закрыто. Но это не значит, что не было никаких надежд. Он успешно рисовал и писал монарха и членов августейшей семьи, и столичных аристократов. Между прочим, в одном из набросков Ливенс наделяет породистое и астеническое лицо Карла I интонацией такой скрытой скорби, будто художник предчувствовал жуткую судьбу короля, находившегося в неразрешимом конфликте почти со всей страной и особенно с парламентом. Яну очень повезло: имея доступ в королевскую коллекцию и в частные собрания знати, он

смог внимательно всмотреться в ту самую итальянскую живопись (до Караваджо!), прежде всего венецианскую, которую в юности считал для себя ненужной. Теперь он ясно видел, что придворный триумф сэра Энтони был результатом старательного изучения именно этой живописной традиции. И Ян довольно быстро освоил ее, разумеется, в версии ван Дейка. Этот нарядный, элегантный, яркий цветной стиль сразу же приведет в восторг голландских заказчиков Ливенса, как только он в 1644 г. вернется на родину. Судя по английским рисункам Яна, его приглашали для работы и в королевские замки, и в поместья лендлордов. Вот в этих разъездах он, кажется, впервые уловил те тонкие и захватывающие мелодии ландшафтов, которые завладели им несколько лет спустя, когда он в 1635 г. вернулся на континент. А вернулся он потому, что остаться в Англии просто тенью ван Дейка — это было не для него. Его тянула к себе Фландрия, тянул Антверпен, где все было полно славой Рубенса, а главное, пахло хорошими заказами. Но там вся среда была католической. И вот Ян, до вояжа в протестантскую Англию остававшийся убежденным кальвинистом, в 1635 г. в Антверпене уже пишет по заказу Общества Иисуса, то есть ордена иезуитов, огромный алтарный образ для их главной фламандской церкви. Через пару лет он женится на католичке, дочери равнин и зарослей чудятся дуновения легкого воздуха Адриатики, особенно в

известного барочного скульптора Андриса де Ноле. Венчаются молодые по като-изображениях садов — тут он предвосхитил Ватто. А среди кущ то тут, то там полическому обряду. Понятно, что в биографии Яна повисает вопрос: стал ли он ка-падается некая узнаваемая фигурка с альбомом или мольбертом, погруженная в толиком? Кто знает.

Для нас сейчас куда важнее, что его поразила живая мощь самой земли Фландрии, и он (конечно, не без влияния сельских видов Рубенса) стал писать не то чтобы пейзажи, а скорее аллегорические портреты этой замечательной страны. Скажем, эскиз с тремя ивами в сумерках — мотив явно с натуры — становится у Ливенса каким-то эпическим откровением. Из волнующихся земных недр, вспучивая почву и теснясь, продираются наружу кряжистые деревья, словно титаны с множеством могучих рук, хватающих воздух, — картина очередных родов Геи, когда все вокруг помрачено ее чудовищными схватками. Удивительно, что для запечатления этакой стихийной драмы хватило маленькой доски, всего 26х40 см. И позднее, уже вернувшись в Голландию, Ян Ливенс, очень востребованный (однажды, когда он жил еще в Антверпене, его даже вызвали в Лейден для выполнения официального заказа), дорогостоящий и вечно занятый живописец, свой человек в политической и деловой элите Республики, продолжал вести параллельную жизнь уединенного созерцателя ландшафтов. Еще будучи в Англии и Фландрии, он в тамошних коллекциях открыл для себя восхитительный мир венецианской пейзажной графики, и в его полных любви рисунках голландских свой тихий труд. Наверное, это были самые счастливые часы Яна. Он оставил столько рисунков, что по их поводу на рубеже ХХ-ХХI вв., когда его заново открыли, возникло даже понятие «школы Ливенса», хотя известно, что при всей высоте его репутации, учеников он не брал. Наверное, просто не хотел возиться с ними, потому что лишен был учителького дара.

Зато этим даром с юности был наделен Рембрант (напомню, еще не Рембрандт), начавший набирать учеников уже в Лейдене в1628 г., когда работал вместе с Ливенсом в одной мастерской. Потом, в Амстердаме в 1630-х он создаст уникальную систему обучения, приспособленную к персональным склонностям каждого ученика, и вырастит славную «школу Рембрандта». Но именно с кратким временем его начального лейденского учительства принято связывать один холст, один загадочный шедевр, в некотором смысле подводящий итог неистовым трудам, блестящим открытиям и ревнивой гонке наших героев. Увы, они нисколько не заботились о нуждах будущих искусствоведов и никак не называли своих работ и если ставили на них свои инициалы и даты, то лишь по случаю подарка или продажи. Поэтому добросовестные эксперты Национальной галереи в Лондоне назвали этот холст так: «A Man seated reading at a Table in a Lofty Room». Приношу извинения терпеливому читателю, добравшемуся до сей строки, но, будучи не в силах кратко и складно перевести этот титул, я вынужден для экономии места временно заменить всю его повествовательность каким-нибудь одним словом, ну, например, «Читающий». Эксперты почти не расходятся в датировках «Читающего»: 1629 г. или чуть осторожнее 1628-1630 гг. То есть последние год-два «бури и натиска» на мельничном чердаке — ведь с 1630 г. пути Яна и Рембранта пошли в разные стороны: первый нацеливался на Лондон, второй на Амстердам. Но вот авторство в галерейном формуляре указывается уклончиво: «Неизвестный последователь Рембрандта». Может быть, кто-то из учеников? Их было еще немного, но они известны, работы их сохранились. Так что нетрудно представить себе, мог ли в тот момент кто-то из них создать такое редкостное сочетание нежной трепетности и размашистой силы самой живописи, не говоря уж о ее захватывающей медитативной глубине. Не мог никто, хотя эти ученики имели дарования и были схватчивы, а один из них, Геррит Доу стал потом знаменит, но и он в свои 15-16 лет, едва поступив в обучение, безусловно не в состоянии был парить на такой высоте. Тогда почему бы не сам Рембрандт? Что остановило экспертов в признании его авторства? Не была ли причиной тому доска довольно близкого размера с сюжетом «Сретения» в Гамбурге, в Кунстхалле? В ней важным действующим лицом, а именно фоном для фигур служит поток яркого косого света по стене, родной брат того, который абсолютно царит в «Читающем». Автором «Сретения» без сомнений признан Рембрандт. Датируется доска 1627-1628 гг., значит, написана за год-два до «Читающего». Но в этом «Сретении» скрыта проблема: в нем заметны две разные руки, и одна явно принадлежит более тонкому и сильному мастеру, чем другая. В лучшей руке хорошо виден почерк Яна Ливенса (особенно в фигуре Симеона Богоприимца), а в другой так же хорошо узнается Рембрандт (особенно в голове Богородицы). Видимо, они писали вместе. Но если мысленно сопоставить «Сретение» с «Читающим», то очень трудно поверить, что «A Man seated, etc.» мог быть написан более слабой из этих рук. Так что подозрения в авторстве «Читающего» могут падать только на одного «неизвестного последователя Рембрандта» — на Яна Ливенса . Ведь к концу 1620-х скорее Рембрант был «неизвестным последователем Ливенса», чем наоборот. И если сегодня по поводу «Читающего» задаваться вопросом, то это будет вопрос не столько об авторстве, сколько о той поразительной зрелости, профессиональной и особенно духовной, которой лейденский сирота смог достичь к 22 годам. Это вопрос не об одном лишь уникальном юноше, это вопрос и о всей уникальной среде, в которой он вырос. Но замахиваться на такой вопрос в небольшом очерке просто не имеет смысла. Лучше еще раз оглянуться на «Читающего». Холст написан почти монохромно. Столь строгого самоограничения в цвете у художника, кажется, нигде больше нет. Его трогает не многоцветность этого мира. Он потрясен вторжением сюда светового потока огромной силы. Чтобы передать всю мощь этого натиска, он применяет особый прием: в светящихся ромбах поверх гладкого серого подмалевка прокладывает жесткой кистью пастозные, объемные, нарочито грубые мазки очень светлого колера. «Тело» неподвижно несущегося света становится просто физически ощутимым, особенно в резком контрасте с затененными частями. Они-то прописаны тонким слоем, со всей деликатностью, какой требовали и нежные рефлексы на книгах, папках, глобусах, и неясные, размытые полутьмой тени. Так что свет здесь — сгусток реальности, а все прочее производно от него. В этой световой драме сам читающий остается одной из подробностей того пространства, в котором горит сияние. И с виду, и согласно формуляру он «читает, сидя за столом», как предполагал популярный в XVII в. сюжет «Ученый в своем кабинете». Но он не читает. Он вроде бы смотрит в нашу сторону. Нет, не смотрит. Он только голову слегка повернул, но глаза закрыты. И нижняя губа еле заметно отвисает. Похоже, что он не обдумывает прочитанное, а погружен в глубокую медитацию или впал в транс. Что ж, вполне адекватная реакция на явление нездешнего света. Недаром, видно, художник придает келье книгочея храмовую стать. Но это храм кальвинистский, с голыми стенами, так что сама собой возвращается та тема протестантского духовного «делания» один на один c Господом, о которой речь уже шла. Сейчас стоит обратить внимание на то, с какой пристальностью изучает художник поведение света в замкнутом пространстве. Это не только восторг, обращенный к сиянию, но и сердечное соучастие в жизни, замершей в разнообразных потемках. Им достаются лишь самые слабые отсветы, но они сплошь населены, там все тихо дышит, и поведение этих обитателей сумеречной среды не менее значимо, чем поведение самого читающего. В конце концов, ведь и он — один из них. Вот этот любопытный мир, лежащий вокруг владений «страшного и неприступного света Господня», а иногда сотрясаемый его энергиями, много лет занимал нашего художника, то как живописца, то как рисовальщика. Хотя в то же время его, судя по всему, очень впечатляли кальвинистские проповеди, с блестящим, пронзительным красноречием обличавшие неумеренный интерес к этому миру. Такое в эпоху барокко в порядке вещей.

До недавних пор принято было считать, что о Яне Ливенсе забыли, то есть перестали говорить в обществе чуть ли не раньше, чем он умер в 1674 г. Но знатоки и историки художеств помнили о нем и в XVII, и в XVIII вв. И все же в 1816 г. его имя в одном из трудов по истории нидерландского искусства мелькнуло в последний раз, прежде чем исчезнуть надолго. Там было отмечено, что офорты Ливенса «в Рембрандтовом вкусе» очень высоко ценятся самыми избранными знатоками. Это те самые офорты, которые Ян выполнил во время их совместной работы на мельничном чердаке и которые для Рембрандта потом оставались образцами для штудирования. В середине 1630-х гг. Рембрандт, уже будучи высоко взошедшей амстердамской звездой, покупал на рынке офортные листы Ливенса и пытался освоить его манеру, но это не получилось. К 1880-м все расставили по местам, Ливенс был окончательно задвинут в один угол с несметным множеством «учеников и последователей Рембрандта» и почти исчез «в тени». Это произошло не случайно. В самой Голландии ударения давно сместились именно в эту сторону. Еще в конце XVII и в XVIII вв. в связи с относительным упадком Соединенных Провинций патриотически настроенное общество республики задним числом не могло простить Ливенсу попыток работы за границей, в странах-соперницах Голландии. А создание независимого Голландского королевства после Наполеоновских войн еще выше подняло волну местного патриотизма, и факт временного переезда в XVII в. в другие страны воспринимался как предательство родины. Поскольку Рембрандт голландских пределов не покидал, то он стал символической фигурой, когда в королевстве, как и в остальных странах Европы, начали направленно формировать национальный пантеон. Пусть так. Стоит лишь отметить, что Ливенс из 50 с лишним лет своей художественной карьеры провел вне отечества около 11 лет и не так уж много там сделал. 40 лет он работал в Голландии и по основному массиву своего творчества, по самым блестящим достижениям и по высоте прижизненного признания он — голландец, и не в тени, а на ярком свету.